次のような条件の静電場を計算する方法について検討を行う.

- 計算領域に真電荷は無い.

|

(9) |

- 誘電率は不連続に変化する.

このような条件のもと,差分法と有限要素法(変分法),有限積分法の数値計算について簡

単にコメントする.

ここで計算する静電場の方程式は,式(1)とスカラーポテンシャルか

ら,

導くことができる.これは2階の微分方程式になっており,差分の式はとなりの

要素を含めた計算になる.隣の要素まで含めるとなると,一つの式の中に誘電率が異なる

部分が生じる(図2).この取り扱いは面倒である.

あるいは,それぞれの誘電体中でラプラス方程式

|

(11) |

を計算してもスカラーポテンシャルを得ることもできる.しかし,実際この式を計算する

こは,簡単ではない.二つの誘電体の境界条件が設定できないからである.

以上のことから,差分法はこのように誘電率が異なる静電場の計算には適さない.

図 2:

差分法のメッシュとノード.誘電率の異なる部分を横切るので,取り扱いが

困難二になる.

|

|

一つの要素で完結すると言うことから,変分法を基礎とする有限要素法の方が,このよう

な問題に適する.変分法とラプラス方程式の関係は,付録Aを見よ.

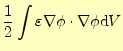

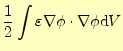

次の汎関数2

の第一変分がゼロの時の,ラプラス方程式になる(付録A参照).この第一変分がゼロになる

が求める--ことが静電場の問題となる.ここで重要なことは,被積分関数が1階の

微分になっていることである.後で述べることになるが,1階の微分だと一つの要素の隣

接する4つのポテンシャルから計算できる.

が求める--ことが静電場の問題となる.ここで重要なことは,被積分関数が1階の

微分になっていることである.後で述べることになるが,1階の微分だと一つの要素の隣

接する4つのポテンシャルから計算できる.

汎関数は3次元の積分であるが,これ以降,二次元で話を進める.三次元だと図を書くの

が大変だし,式も長くなる.また,二次元であろうが三次元であろうが本質的に同じで,

三次元への拡張も簡単である.

任意の領域で式(12)の積分は,図3正方形メッシュに分割して近似計算できる.

四角形要素ごとに積分を行い,すべてを足しあわせることで全体の汎関数![$ U[\phi]$](img33.png) の値を計算

するのである.積分は要素ごとに行うので,誘電率が変化しても要素内で同一になるよう

にしておけば計算は容易になる.

の値を計算

するのである.積分は要素ごとに行うので,誘電率が変化しても要素内で同一になるよう

にしておけば計算は容易になる.

図 3:

有限要素法のメッシュとノード.おのおの要素ごとに積分を行う.

|

|

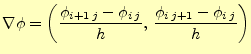

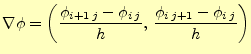

式(13)の計算は,四角形要素内での積分を行わなくてはならない.ひとつの

四角形要素を図4のようにし,それを4分割して積分を行う.まず1

番目の部分の勾配は

|

(14) |

となる.したがって,1番目の積分は,

|

![$\displaystyle =\frac{\varepsilon_{i+1/2\,j+1/2}}{8}\left[ (\phi_{i+1\,j}-\phi_{i\,j})^2+ (\phi_{i\,j+1}-\phi_{i\,j})^2 \right]$](img37.png) |

(15) |

となる.同じことを2番目,3番目,4番目の領域に対して行い,合計すると 番目の

エレメントの積分値が計算できる.

番目の

エレメントの積分値が計算できる.

領域全体 の積分は,

の積分は,

となる.

図:

有限要素法のひとつの 番目のエレメントとポテンシャル.要素内で誘

電率は一定で,

番目のエレメントとポテンシャル.要素内で誘

電率は一定で,

である.積分は1〜4の領域に分け

て行う.

である.積分は1〜4の領域に分け

て行う.

|

|

付録Aで述べたように,式(17)の個々の

を変化させても,汎関数

を変化させても,汎関数![$ U[\phi]$](img51.png) の値が変化しないとき,正しい

ポテンシャル

の値が変化しないとき,正しい

ポテンシャル

となる.ようするに,境界条件を満たしつつ,静電場のエネルギー

となる.ようするに,境界条件を満たしつつ,静電場のエネルギー

![$ U[\phi]$](img53.png) が停留値--ここでは極小値--をとるポテンシャル

が停留値--ここでは極小値--をとるポテンシャル を探せということである.

を探せということである.

式(17)汎関数が停留値になる条件は,

となる.これらの式のうち,もっとも一般的な

を計

算する.

を計

算する.

,

,

と

と と

と を変化させれば,

すべての式を得ることができる.ただし,境界に接する要素は気をつけなくてはならない.

を変化させれば,

すべての式を得ることができる.ただし,境界に接する要素は気をつけなくてはならない.

を計算するために,式(17)の

を計算するために,式(17)の

の周りの4つの要素に関わる項を書き出すと

の周りの4つの要素に関わる項を書き出すと

となる.これは,式(17)の和の計算の部分を展開しただけであるが,

図5を見ればこうなることが分かるだろう.この結果を用いると,

が得られる.これは,計算領域内部のすべてのポテンシャルについて成り立つ.したがって,

式(20)は,

,

,

とする

ことにより連立方程式となっていることが理解できるだろう.境界条件としてポテンシャルの

値が与えれれているところをのぞいて,この連立方程式を解けばよい.

とする

ことにより連立方程式となっていることが理解できるだろう.境界条件としてポテンシャルの

値が与えれれているところをのぞいて,この連立方程式を解けばよい.

図:

汎関数の積分計算のうち,ポテンシャル

が関係する要素.

が関係する要素.

|

|

領域の境界でポテンシャルが与えられていない場合,その場所では電場が境界と垂直にな

る3.これは,式(25)から保証される.

連立方程式(20)を見ると,ほとんど差分の式と同じである.もし,誘

電率が一定とすると差分の式と全く同一になる.

もちろん,有限積分法も適用できる.時間がないので,その解説は行わない.

ホームページ: Yamamoto's laboratory

著者: 山本昌志

Yamamoto Masashi

平成19年8月20日

![\begin{multline}

\int_{\Omega_{ij}}\varepsilon\nabla \phi \cdot\nabla \phi \mat...

...i\,j+1}-\phi_{i\,j})^2+

(\phi_{i+1\,j+1}-\phi_{i+1\,j})^2\right]

\end{multline}](img39.png)

![]() を計算するために,式(17)の

を計算するために,式(17)の

![]() の周りの4つの要素に関わる項を書き出すと

の周りの4つの要素に関わる項を書き出すと